Wenn Freiheit autoritär wird: Warum libertäre Bewegungen ins Autoritäre kippen und was das für die Demokratie und Minderheiten bedeutet

Von der Freiheitsrhetorik zur Unterdrückung: Wie libertäre Ideale in autoritäre Politik kippen und warum das vor allem marginalisierte Menschen trifft.

Libertäre Politik tritt gerne im Gewand grenzenloser Freiheit auf, doch die Realität zeigt ein anderes Gesicht. Immer wieder kippen libertäre Bewegungen ins Autoritäre. Was nach „Selbstbestimmung“ klingt, bedeutet in der Praxis häufig Unterdrückung für marginalisierte Menschen. Denn Freiheit für wenige, abgesichert durch Gewalt und Macht, heißt immer auch Unfreiheit für viele andere.

Schon der einflussreiche Ökonom Friedrich A. Hayek brachte dieses Paradox auf den Punkt, als er 1981 erklärte, er „ziehe einen liberalen Diktator einer demokratischen Regierung ohne Liberalismus vor“. Dieses Zitat verdeutlicht, wie tief der Widerspruch im Libertarismus sitzt: Der Anspruch auf individuelle Freiheit wird über demokratische Verfahren gestellt, selbst um den Preis autoritärer Herrschaft. Auch in Chile unter Pinochet zeigt sich dieser Mechanismus: Marktliberale Ökonomen, die „Chicago Boys“, unterstützten eine brutale Diktatur, weil sie freie Märkte garantierte.

Wenn Freiheit zur „starken Hand“ ruft

Besonders deutlich wird das Muster, wenn Krisen Ängste befeuern. Soziolog*innen wie Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey beschreiben dies als „Kränkungsdynamik“: Menschen, die ihre Freiheit bedroht sehen, sei es durch Pandemie-Maßnahmen oder gesellschaftliche Emanzipationsbewegungen, radikalisieren sich und suchen Halt im Autoritären. Aus der Sehnsucht nach absoluter Selbstbestimmung entsteht paradoxerweise eine Sehnsucht nach der „starken Hand“, die Ordnung schafft.

Der Politikwissenschaftler Corey Robin beschreibt diese Allianz treffend: Libertäre und Autoritäre seien „zwei Seiten derselben Medaille“. Beide verteidigen bestehende Hierarchien gegen egalitäre Bewegungen. Es ist genau dieser Schulterschluss, der in Krisenzeiten gefährlich wird.

Empirische Beispiele: USA, Brasilien, Europa

USA: In den Vereinigten Staaten schlossen sich zahlreiche Rechtslibertäre Donald Trump an, obwohl er das Gegenteil eines freiheitsliebenden Politikers verkörperte. Unter seiner Präsidentschaft wurden jahrzehntealte Gleichstellungsrichtlinien abgebaut. Kritiker bezeichneten dies als „weiße suprematistische Agenda“, weil gezielt Programme gestrichen wurden, die Schwarze, Migrant*innen oder Frauen beim Zugang zu Machtpositionen unterstützten. Hector Sanchez Barba von Mi Familia Vota warnte, Trump wolle „die Pfeiler unserer Demokratie angreifen“ und jahrzehntelange Fortschritte für Minderheiten rückgängig machen.

Brasilien: Auch in Brasilien spielte ein libertär-autoritäres Bündnis eine Schlüsselrolle. Jair Bolsonaro wurde von libertären Wirtschaftsakteuren unterstützt, weil er radikale Marktpolitik versprach. Gleichzeitig machte er offen queerfeindliche und rassistische Aussagen. So erklärte er, er wäre „nicht fähig, einen homosexuellen Sohn zu lieben“ und würde es vorziehen, sein Kind „sterbe in einem Unfall“. Unter seiner Präsidentschaft legitimierte der Staat offen homophobe und rassistische Gewalt. Indigene Menschen, Schwarze Menschen in den Favelas und queere Aktivist*innen verloren nicht nur Schutz, sondern wurden zu Zielscheiben staatlicher Repression.

Europa: In Deutschland zeigt die AfD ein ähnliches Bild. Gegründet als wirtschaftsliberale Anti-Euro-Partei, entwickelte sie sich rasch zu einer offen völkischen Bewegung. Ihre Angriffe auf Geflüchtete und Migrant*innen illustrieren, wie aus libertärer Staatskritik autoritärer Nationalismus wird. Forderungen wie ein „Schusswaffengebrauch an Grenzen“ sind nicht nur zynisch, sondern ein direkter Angriff auf das Grundrecht auf Asyl. Ein Angriff, der immer zuerst marginalisierte Menschen trifft.

Muster und Mechanismen

Das Muster ist dabei immer ähnlich: Wenn Eigentum, ökonomische Freiheit oder kulturelle Identität bedroht erscheinen, kippen libertäre Bewegungen ins Autoritäre und verbünden sich mit Kräften, die sie früher als „Feinde der Freiheit“ abgelehnt hätten. Aus Anti-Staat-Rhetorik wird ein aggressiver Führerkult, aus Freiheitsrhetorik wird Law-and-Order-Politik.

Diese Dynamik ist kein Zufall, sondern strukturell im Libertarismus angelegt. Wer Freiheit ausschließlich auf Eigentum und Selbstverantwortung reduziert, blendet soziale Ungleichheiten aus und öffnet Tür und Tor für eine autoritäre „Ordnung“, die nur den Privilegierten dient.

Die Folgen für marginalisierte Menschen

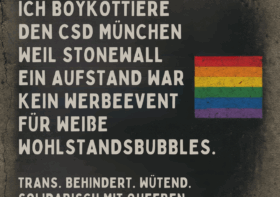

Die autoritäre Wendung libertärer Bewegungen trifft vor allem jene, die ohnehin am wenigsten geschützt sind. Migrant*innen werden zur Zielscheibe von Abschottungspolitik und Gewaltphantasien, queere Menschen und Menschen mit Behinderung verlieren Schutz- und Selbstbestimmungsrechte und erleben eine Welle von Diffamierung, Schwarze und andere rassifizierte Gruppen sind mit strukturellem Ausschluss und Polizeigewalt konfrontiert, Frauen werden Gleichstellungsprogramme und die Rechte über ihren Körper gestrichen.

Wenn libertäre Freiheitsrhetorik kippt, entsteht ein exklusives Freiheitsversprechen: Freiheit für die Starken, für die Besitzenden, für die Dominanzgesellschaft. Für alle anderen bedeutet es Entrechtung.

Gefahr für die Demokratie

Die Gefahr für die Demokratie ist keine abstrakte. Wenn libertäre Bewegungen ins Autoritäre kippen, werden nicht nur Institutionen ausgehöhlt, sondern gezielt Minderheitenrechte demontiert. Medien, Justiz und Parlamente werden diffamiert, Bürgerrechtsstellen geschlossen, Wahlrechte eingeschränkt. Demokratie verliert ihre liberale Substanz, wenn die Sprache der Freiheit zur Maske für Zwang und Herrschaft wird.

Freiheit für wenige, Unterdrückung für viele

Am Ende zeigt sich: Libertäre Rhetorik kann zur gefährlichen Maske für autoritäre Projekte werden. Sie predigt Freiheit, aber sie meint Privilegien. Sie spricht von Selbstbestimmung, aber sie meint Herrschaft. Für marginalisierte Menschen ist dies keine theoretische Debatte, es geht um ihr Leben, ihre Sicherheit, ihre Würde.

Deshalb muss jede Analyse libertärer Politik die Frage stellen: Wer soll diese „Freiheit“ eigentlich genießen und wer soll dafür bezahlen? Solange die Antwort lautet: die Privilegierten auf Kosten der Marginalisierten, ist klar: Hier wird nicht Freiheit verteidigt, sondern Herrschaft neu legitimiert.