Parteitag der Linken 2025: Eine Frage des Menschenrechts

Auf dem Parteitag der Linken wird die Jerusalemer Deklaration über Antisemitismus verabschiedet und löst Entrüstung über angeblichen Antisemitismus in der Linken aus. Doch die Entrüsteten offenbaren sich dadurch selbst.

Okay, normalerweise springe ich ja nicht über Stöckchen. Für die Abstimmung über die Jerusalemer Deklaration über Antisemitismus (JDA), der wir auf unserem Parteitag zugestimmt haben, mache ich aber eine Ausnahme. Reden wir mal ruhig und in einem etwas längeren Beitrag darüber.

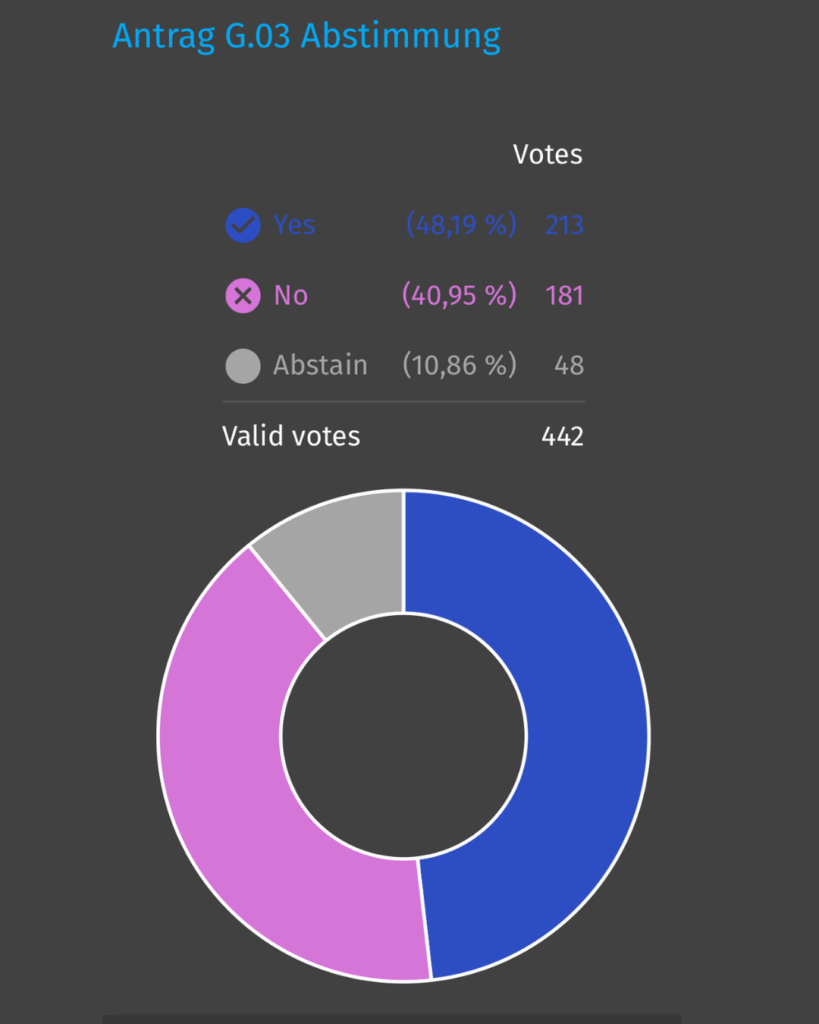

Seit der Abstimmung am Wochenende auf unserem Parteitag haben einige Menschen, Medien und Organisationen eine kleine Krise und attackieren die Linke scharf. Der Grund ist, dass sich die Partei für die Antisemitismus-Definition der JDA entschieden hat und nicht der gängigen IHRA-Definition folgen möchte.

Man kann an dieser Abstimmung durchaus berechtigte Kritik üben. Beispielsweise in der sehr verkürzten Debatte. Wobei man durchaus erwähnen sollte, dass die Position der linken Basis wahrscheinlich weit eindeutiger ist, als es die Zahlen vermuten lassen.

Man kann auch gewisse Stilfragen stellen. Zum Beispiel, ob man in einer Abstimmung über den Umgang mit Antisemitismus wirklich mit Kufiyas schwenken muss, als wäre man im einem Fußballstadion. Zur Wahrheit gehört dann allerdings auch, dass man die Situation rund um die palästinensischen Menschen aktuell nicht komplett vom Thema Israel und Antisemitismus trennen kann.

Doch Kritik an einem demokratischen Mehrheitsbeschluss auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen ist gelinde gesagt schwierig und bezeugt bereits den eingeschränkten Meinungskorridor in dieser Debatte. Allerdings sollten wir vielleicht erstmal klären, worum es eigentlich geht, bevor wir hier großartig philosophieren.

Was bedeuten JDA und IHRA?

Die meisten Menschen können mit diesen Begriffen wahrscheinlich recht wenig anfangen. Deshalb mal eine sehr kurze Zusammenfassung:

Die IHRA-Definition wurde 2016 entwickelt um Antisemitismus international einheitlich zu definieren, insbesondere für Regierungen, Institutionen und Strafverfolgungsbehörden. Die praktische Orientierung für die Erkennung und Bekämpfung von Antisemitismus, oft in rechtlichen oder politischen Kontexten soll dadurch erleichtert werden. In kurz lautet die Definition so: „Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann.“. Neben der kurzen Definition gibt es auch noch 11 Beispiele, von denen allerdings viele den Staat Israel betreffen. Die IHRA ist weit verbreitet und wird von vielen Ländern, Organisationen und Universitäten übernommen (z. B. EU, USA, Deutschland). Kritik an der IHRA gibt es vor allem wegen der Gefahr der politischen Instrumentalisierung, insbesondere zur Unterdrückung pro-palästinensischer Positionen oder der Diffamierung der Kritik an der israelischen Regierung.

Die JDA-Definition wurde 2021 entwickelt und zwar als direkte Reaktion auf Kritik an der IHRA. Das Ziel der JDA ist eine präzisere, akademisch fundierte Definition, die Antisemitismus klar von legitimer Kritik an Israel trennt. In der Definition der JDA heißt es: “Antisemitismus umfasst Diskriminierung, Vorurteile oder Gewalt gegen Juden als Juden, einschließlich kollektiver Schuldzuweisungen.”. In der JDA findet man einen strukturierten Ansatz mit 15 Leitlinien, aufgeteilt in allgemeine Kriterien für Antisemitismus und spezifische Hinweise, was kein Antisemitismus ist (z. B. Kritik an israelischer Politik oder Unterstützung der palästinensischen Rechte). Es gibt also eine explizite Trennung von Antisemitismus und Kritik an Israel bzw. dem Zionismus. Die JDA lässt Raum für legitime Kritik wie an der israelischen Siedlungspolitik und ermöglicht auch das Eintreten für einen binationalen Staat. Die JDA ist nicht so weit verbreitet und man findet sie vor allem in akademischen Kreisen, bei Menschenrechtsorganisationen oder Menschenrechtsaktivisti. Kritik an der JDA gibt es vor allem deswegen, weil die Schwelle für Antisemitismus sehr hoch angesetzt wird.

Ein Fazit könnte dementsprechend so aussehen: Die IHRA-Definition ist stärker politisch verankert und vielleicht stärker für praktische Anwendungen ausgelegt. Sie wird aber wegen ihrer möglichen Einschränkung der Meinungsfreiheit, die wir auch schon erlebt haben, scharf kritisiert und kann in den Händen der falschen Personen oder Parteien ein gefährliches Werkzeug sein. Die JDA bietet eine differenziertere, akademische Perspektive, die Antisemitismus klar von Israel-Kritik trennt, hat aber weniger Einfluss in politischen und rechtlichen Kontexten. Sie war allerdings nie als Werkzeug für die Schaffung eines rechtlichen Rahmens gedacht.

Welche Definition bevorzugt wird, hängt also durchaus auch vom Anwendungszweck ab: IHRA für institutionelle und rechtliche Zwecke, JDA für akademische und zivilgesellschaftliche Debatten.

Ich überlasse es euch zu entscheiden, welcher Definition ihr folgen möchtet, denn für mich gibt es keine perfekte Definition von Antisemitismus. Allerdings muss ich an der Stelle zugeben, dass ich die Position des Beschlusses unterstütze. Ich habe nicht mit abgestimmt, aber ich hätte für die JDA gestimmt.

Menschen haben ein Existenzrecht. Staaten nicht.

Als Menschenrechtlerin ist es das Fundament meiner gesamten Arbeit, dass alle Menschen ein Existenzrecht haben. Das Existenzrecht aller Menschen ist bei jedem Menschen exakt gleich viel wert. Es gibt für mich keinen Unterschied und auch keine Rechtfertigung dafür, dass andere Menschen diese Unterscheidungen machen oder sie zumindest versuchen.

Deswegen ist es wichtig, jüdischen Menschen zur Seite zu stehen, ohne dabei die Nöte und die Situation der palästinensischen Menschen zu vergessen. Menschen haben wie gesagt ein uneingeschränktes Recht auf ihre Existenz. Sie haben ein Recht auf ein Leben in Freiheit, Sicherheit und Würde.

Was sich daraus nicht ergibt, ist das Existenzrecht von Staaten. Kein Staat der Welt hat ein Recht auf seine Existenz. Was sich schon allein aus der Tatsache ergibt, dass es keine nächsthöhere Instanz gibt, die ein solches Recht durchsetzen könnte. Letztlich ist ein formales Recht ohne Durchsetzungskraft nichts weiter als Symbolik.

Ein zugegebenermaßen etwas utopisches Beispiel in Bezug auf die Situation um Israel und Palästina: Gehen wir für einen kurzen Moment davon aus, die Menschen in der Region würden Frieden schließen. Die Hamas würde verschwinden, die israelische Bevölkerung würde sich von ihrer rechtsextremen Regierung verabschieden und der illegale Siedlungsbau hätte ein Ende. Daraufhin würden die Menschen gemeinsam eine Einstaaten-Lösung suchen und gemeinsam einen Staat gründen. Israel, Gaza und das Westjordanland würden in ihrer jetzigen Form nicht mehr existieren. Was dann?

Natürlich müssten andere Länder das neue Land anerkennen und sehr viele und sehr komplexe gesellschaftliche Dinge und Fragen müssten geregelt werden, aber kein Mensch der Welt könnte in dieser Situation ein Existenzrecht Israels durchsetzen.

Natürlich ist es trotzdem absolut legitim, sich für Staaten einzusetzen. Man kann sich dafür einsetzen, dass ein palästinensischer Staat existiert. Man kann sich dafür einsetzen, dass ein israelischer Staat existiert. Man kann auch für den Erhalt eines Staates eintreten. All das ist zulässig und eine politische Haltung, der wahrscheinlich die Meisten irgendwie folgen würden.

Wir sind den Menschen verpflichtet, nicht den Staaten.

Doch was bei allem Verständnis für den Einsatz des Erhalts von Staaten nicht zustande kommen darf, ist ein Verständnis von Antisemitismus, das den israelischen Staat vor berechtigter Kritik schützt. Immerhin ist Israel ein legitimer Staat und muss sich dementsprechend legitimer Kritik stellen. Jeder Staat der Welt muss für seine Handlungen Rechenschaft ablegen, wenn nicht vor einem Parlament oder einem Gericht, dann zumindest vor dem Gericht der öffentlichen Meinung. Sich diesem Urteil und der damit verbundenen Kritik per Definition einer Diskriminierungsform entziehen zu wollen, ist nicht nur unlauter, sondern eine direkte Bedrohung der Meinungsfreiheit.

Wir haben eine Verpflichtung den jüdischen Menschen gegenüber, aber keine Verpflichtung gegenüber einer Regierung, die vor den Augen der gesamten Welt einen Genozid versucht. Wir müssen jüdische Menschen vor Diskriminierung und Bedrohung schützen. Unsere historische Verantwortung gebietet uns das. Daran und an unserem Bewusstsein für die Situation der jüdischen Gemeinschaft ändert dieser Beschluss nicht das Geringste.

Die simple Tatsache der Kriegsverbrechen und Völkerrechtsverstöße der israelischen Regierung muss sagbar bleiben, ebenso wie jede weitere Kritik im Rahmen dessen, wie es sie auch für andere Staaten dieser Welt gibt.

In den Augen mancher Menschen mag mich dieser Beitrag zur Antisemitin machen, dessen bin ich mir bewusst. Immerhin habe ich nach dem Maßstab der IHRA gerade bewusst antisemitisch gehandelt. Doch wären nach der IHRA-Definition auch Esther Bejarano, Hannah Arendt, Eva Illouz und sehr viele weitere jüdische Menschen, die sich pro Palästina äußern oder gegen die israelische Regierung stellen ebenfalls lupenrein antisemitisch. Ich möchte mich übrigens nicht mit diesen Menschen vergleichen, nur um das deutlich zu machen.

Letztlich müssen sich die Menschen, die der IHRA-Definition folgen, selbst die Frage beantworten, ob die Gleichsetzung aller jüdischen Menschen mit dem Staat Israel nicht antisemitisch ist. Ebenso muss die Frage erlaubt sein, ob es eine legitime Handlung darstellt, jüdische Menschen als Verräter*innen und antisemitisch zu brandmarken, sie in bessere und schlechtere jüdische Menschen zu unterteilen oder ihnen den Mund zu verbieten, wenn sie den israelischen Staat kritisieren?

Wir haben als Partei eine Antwort auf diese Fragen gefunden. Es ist eine Antwort, die ich guten Gewissens unterstütze.